翻訳|vacuum

精選版 日本国語大辞典 「真空」の意味・読み・例文・類語

しん‐くう【真空】

- 〘 名詞 〙

- ① 仏語。一切は因縁によって生じ、我とか実体とかいったものがなく、全くむなしいということ。小乗ではこれを悟りの境地とするが、このように空と観ずることによって智慧が発現するとき、その真空はそのまま妙有であり、それを真空妙有という。またこの空はただの空ではなく、真如の理性の諸相を離れた姿でもある。

- [初出の実例]「抽レ身離二俗累一、滌レ心守二真空一」(出典:懐風藻(751)初春在竹渓山寺於長王宅宴追致辞〈釈道慈〉)

- [その他の文献]〔李商隠‐今月二日不自量度輒以詩一首詩〕

- ② いかなる物質も存在しない空間。人工的に完全なものを作ることは不可能で、ふつう水銀柱数ミリメートル以下の低圧の状態をいう。

- [初出の実例]「大気を排除して真空となすときは」(出典:改正増補物理階梯(1876)〈片山淳吉〉中)

- ③ ( 比喩的に ) 実質のないからっぽの状態。また、働きや活動が停止した空白の状態。

- [初出の実例]「欽吾と藤尾の事を引き抜くと頭は真空(シンクウ)になる」(出典:虞美人草(1907)〈夏目漱石〉一二)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「真空」の意味・わかりやすい解説

真空

しんくう

vacuum

真空、それは物質がまったく存在しない空間である。しかし、その意味合いは真空を扱う立場によって大きく異なってくる。

技術用語としての真空

われわれが生活している空間と時間の尺度において、真空とはいかなるものか。一般に技術用語で真空といえば、一定の容器内の気体を容器外に排気して得られる高度の減圧状態をさし、その圧力は大気圧以下である。その減圧状態の度合いは、真空度として表され、残留気体の示す圧力を用いる。圧力の国際単位は1平方メートル(m2)当りの力ニュートン(N)、すなわちニュートン毎平方メートル(N/m2)であり、パスカル(Pa)と名づけられている。標準の大気圧は10万1325パスカル(1013.25ヘクトパスカル、単位hPa)である。一方、真空度の実用的な単位として、1ミリメートルの水銀柱を支える気圧、水銀柱ミリメートル(mmHg)が使われてきた。この単位をトル(Torr、トールともいう)とよぶ。トルは17世紀に水銀柱の実験で最初に真空を発見したイタリアの物理学者E・トリチェリを記念して命名された歴史的な経緯もあり、最近まで一般的に使われてきたが、国際単位系(SI)でないため現在はパスカルが主流になりつつある(1Torr=133.322Pa)。

1960年ころから、質のよい真空状態を作成したり測定したりする技術が急速に進歩・普及し、理工学の研究ばかりでなく、真空冶金(やきん)、真空蒸着、固体電子工業、高品質・高機能の材料製造など、多くのハイテク産業にとって、真空は不可欠の技術となった。真空度は残留気体の圧力で大まかに、低真空(102Pa以上)、中真空(102~10-1Pa)、高真空(10-1~10-5Pa)、超高真空(10-5~10-8Pa)、極高真空(10-8Pa以下)と分類される。それぞれの圧力領域で使うポンプは異なるが、超高真空・極高真空をつくるには、ターボ分子ポンプ、スパッタイオンポンプ、クライオポンプなどが、液体ヘリウムなどの冷媒を使うコールド・トラップと組み合わせて用いられる。この際、真空容器を高温に熱して、容器内面に吸着・吸蔵している水分子・水素分子などを脱着させる方法(ベークアウト)が不可欠である。また真空容器内面を分子レベルで清浄化し、真空容器内壁からのガス放出を極力低減させることも重要となる。超高真空・極高真空の真空度測定には、特殊な型の電離真空計や残留気体の質量分析計が種々開発されており、現在実験室で記録された最高の真空度は10-12~10-13パスカル程度といわれているが、そもそもそれ以下の真空度になると、その真空度を正確に測る術(真空計)がなくなるのが現状である。しかし、このような極高真空状態でも残留気体の原子数は1立方センチメートル(cm3)当り数十~数百個も存在するのである。

では、空間のスケールを広げ、宇宙に目を向けてみよう。宇宙空間の真空といえども、そこには星間ガスが存在する。典型的な星雲の一つ、オリオン大星雲(地球からの距離は数百~数千光年)の原子密度は1万~10万個毎立方センチメートル、圧力換算で10-11~10-10パスカルである。さらに遠方の銀河系と銀河系の間になると、原子の数は極端に減り、密度は1立方センチメートル当り100万分の1個以下、圧力にして10-21パスカル以下と考えられている。ここまでくると限りなく本当の真空に近い空間である。

[坂上裕之 2017年3月21日]

真空の物理学

では、物理学における真空とはどんなことを意味するのか。まずは残留気体がゼロの空間はどのような性質をもっているのか。電磁気学の創設者J・C・マクスウェルや電波の発見者H・R・ヘルツらも電磁波(光や電波)を伝える媒質としてなんらかの物質(エーテル)の存在を信じていた。エーテルの存在が否定され、真空の物理学的意味が明らかにされるようになったのは、アインシュタインの相対性理論以後のことである。物質を排除した完全な真空は、その一般相対性理論の立場から、空間の三次元に、時間の一次元を加えた四次元の時空を意味する。しかもその真空(時空)のゆがみの伝達が重力を発生させる。つまり重力は真空(時空)のさざ波なのである。真空が電場や磁場の担い手としての働きをその本性としてもつものであることは、量子力学的場の理論の発展とともにしだいに明らかになった。1928年イギリスの物理学者P・A・M・ディラックは「ディラック方程式」とよばれる、電子を記述する新しい相対論的運動方程式を導き、「相対論的量子力学」をつくりあげ、質量は電子と同じで電荷が逆の反粒子である陽電子の存在を予言した。その反粒子の存在は1932年アメリカの原子物理学者C・D・アンダーソンによって電子と陽電子の対生成として霧箱の中で発見された。このディラックの相対論的運動方程式は、真空が電子の充満した負エネルギー状態であることを導き出した。これは真空に外からエネルギーを注入しさえすれば、電子が正エネルギーに励起され飛び出してくることを意味する。負電荷の電子が飛び出した後には正電荷の穴があく。まさにこれが陽電子なのである。17世紀にトリチェリらによって発見された真空。何もない無(ゼロ)の世界の真空が、驚くべきことに、実はエネルギーを注入することで粒子を生み出すダイナミックな世界(時空)であることがわかったのである。

さらに今度は、時間スケールを大きく広げてみよう。すべてはビッグ・バンから始まるというビッグ・バン理論に従えば、いまから138億年前の大爆発によって宇宙は誕生し、急激な膨張を始めると同時に急激に冷え始める。ビッグ・バンの10-44秒後、第1回目の真空の相転移がおこる。温度の低下(といっても1032Kという途方もない温度であるが。K=ケルビン、0℃=273K)に伴い対称性が破れ、統一されていた力(原始の力)から重力が分岐する。宇宙はプランク世界(重力が量子化されている原始の世界)から大統一の世界へ移行する。そのとき、時空は量子化から解き放たれ、原始の真空は多次元からわれわれが現在住む四次元(空間の三次元+時間の一次元)の真空(時空)へと姿を変える。10-36秒後には温度は1028Kまで冷え、第2回目の真空の相転移がおこり、今度は大統一力(強い力、電磁力、弱い力)のなかから強い力が分離する。このとき宇宙には重力、強い力、そして電磁力と弱い力の統一力という三つの基本的な力が存在していた。やがて第3回目の真空の相転移が10-11秒後におこると、さらなる温度の低下(1015K)により真空の対称性はさらに低下し、電磁力と弱い力が分岐する。これによって、われわれが今日観測する4種類の基本的な力(重力、強い力、電磁力、弱い力)がそろった。さらに10-4秒後、温度は1012Kとなり第4回目の真空の相転移がおこり、素粒子のクォークが強い相互作用をするハドロンに束縛される。これにより素粒子は、中間子とバリオン(重粒子)からなるハドロンと、点状粒子である電子やニュートリノなどからなるレプトン(軽粒子)とに分類される。そして現在われわれが生きているのは、ビッグ・バンから4.3×1017秒後(138億年後)の2.7Kの背景放射に満たされた冷たい世界なのである。

これが現在の最先端理論の宇宙創生シナリオの一つである。無から生まれたとされる宇宙、その創世時の真空の本性の進化が、現在の物質の究極構造と密接な関係にあることは驚くべきことである。

[坂上裕之 2017年3月21日]

原子と真空

古代以来、真空の概念は原子論と不可分であった。古代ギリシアの原子論者デモクリトスは、世界は空虚の中を運動する無数の微小な原子からなるとして、空虚の存在は原子の存在と同じく確かなものと考えた。一方で、原子論を拒否して物質を連続体と考えたアリストテレスは、空虚の存在を不合理なものとして否定した。アレクサンドリアの科学者のなかには原子論を受け継ぎ、気体の実験的研究を行う者もあったが、アリストテレスの学問的権威は近代までのおよそ2000年の間、原子と真空を自然学の世界から追放した。中世のスコラ哲学では、自然において真空はありえないものとされ、大気圧によるさまざまな現象は「自然は真空を嫌悪する」ということばによって説明されたのである。

[内田正夫]

真空の実証

スコラ哲学を批判し、近代科学を準備した16、17世紀の人々によって古代の原子論は復活された。けれども、彼らの議論ももっぱら思弁に頼ったもので、原子相互間の微小な真空は存在するというものの、感覚でとらえることのできる大きな真空がありうるとは思われなかった。また、デカルトのように、あらゆる空間は微細な粒子で満たされているとして、真空を認めない者もあった。彼は物体の本質は幾何学的延長にあると考え、粒子は無限に分割可能であるとした。

このような思弁的議論にとらわれず、初めて実際に真空をつくってみせたのが、ガリレイの弟子のトリチェリであった。彼は1643年に有名な「トリチェリの実験」を行い、真空の存在と大気圧の作用を明らかにした。トリチェリの見解は、数年後、フランスのパスカルによっていっそう十分に証明された。彼らとは別に、ドイツのゲーリケは、1650年ごろ、真空ポンプを製作して、青銅やガラス製の中空の球を排気することに成功した。このポンプは、トリチェリの方法によらなくとも自由に真空がつくりだせる新機械であった。彼は有名な「マクデブルクの半球実験」によって大気圧の強さを示したり、真空中での燃焼、音の伝播(でんぱ)、小動物の呼吸などを調べた。これらの実験は広く伝えられ、17世紀なかば過ぎには真空実験は一つの流行となった。こうして、空気の排除された空間としての真空の存在は疑いようのないものとなったのである。

[内田正夫]

高真空と現代物理学

ゲーリケのタイプの真空ポンプはさまざまな改良を加えられて、18世紀には科学実験室に普通の設備となった。その真空度はせいぜい1~10-1mmHg程度であったと考えられるが、19世紀後半以後、ガイスラーやシュプレンゲルHermann Sprengel(1834―1900)らによって水銀を用いた効率のよい真空ポンプが考案され、10-4mmHgを超える高真空が得られるようになった。これらのポンプは真空放電の研究に利用されたもので、やがて白熱電球からエジソン効果の発見、陰極線の研究からX線の発見がもたらされた。さらに1904年に発明された真空管は、20世紀のエレクトロニクスの展開の端緒となった。

20世紀には拡散ポンプによっていっそうの高真空が得られるようになり、その技術は粒子加速器などの現代物理学の実験手段を支える基礎となっている。また、真空冶金、真空蒸着、真空蒸留などの技術的応用も広く行われるようになった。

[内田正夫]

『金持徹編『真空技術ハンドブック』(1990・日刊工業新聞社)』▽『日本真空協会編『超高真空実験マニュアル』(1991・日刊工業新聞社)』▽『T. A. Delchar著、石川和雄訳『真空技術とその物理』(1995・丸善)』▽『日本真空工業会編『真空用語事典』(2001・工業調査会)』▽『小宮宗治著『わかりやすい真空技術』(2002・オーム社)』▽『飯島徹穂著『真空のおはなし』(2003・日本規格協会)』▽『広瀬立成著『真空とはなんだろう――無限に豊かなその素顔』(講談社・ブルーバックス)』

改訂新版 世界大百科事典 「真空」の意味・わかりやすい解説

真空 (しんくう)

vacuum

何ものも存在しない空間。例えば仏教的な概念系の中では,空間概念に相当する虚空ākāśaはむしろ真空である。もちろんそれは真空のことばが運びがちな科学的な文脈での意味とは無縁であるが,虚空とは,事物が生起し,運動するための空間的余地という意味合いを含んでいる。その意味では,現実のこの世からは一歩退いた無為の(つまり人間とのかかわりを直接的にはもたない)領域に属するといえる。機能的にはよく似たとらえ方がギリシアの原子論にある。デモクリトス,エピクロス,ルクレティウスという系譜をたどる西洋古代の原子論では,物質は究極的に,それ以上分けることのできない粒子(原子=アトム)にまで分割できるが,その最終的な物質単位は,論理的に,離散的な存在である(もし離散的でなく,連続的ならば,さらに分割が可能なはずであって,そのことは,原子の定義に反する)から,原子と原子との間には,もはや,いかなる物質も存在しない空虚な空間が存在しなければならない。それはmē onとかkenonとかいわれたが,いずれも(物質的)存在の否定という意味をもつことばである。

〈存在の否定〉が存在するというのは本来撞着であるという議論も一つの根拠となって,古代ギリシアでは,真空の存在は,原子論者を除くと,一般には強く否定される傾向が強かった。しかしその根拠は上のような〈論理的〉性格のものだけではない。むしろ,現実の経験世界において,自然現象はいかなる場合にも,真空の出現に反対するように進行するという〈事実的〉根拠が,真空の存在の否定を支えていた。一般には〈真空嫌悪horror vacui〉と表現される。この考え方に立つと,すべての運動は何らかの物質的媒体の中で起こることが保証される。したがって,慣性的運動の説明にも,媒体の存在が不可欠の要因となる。プラトンに帰されている〈アンティペリスタシスantiperistasis〉という慣性運動に与えられた説明は,直接運動力が作用していないように見える(こぎ終わった)ボートの運動を巧みに処理している。最後のひとこぎでボートは進むが,そのとき,今まで存在していた場所にボートは存在しなくなる。そこには存在の否定つまり真空が生まれかかる。それを否定しよう(真空嫌悪)として,水がその空隙を満たす。その勢いでボートはさらに先へ押しやられるというわけである。6世紀,ビザンティンのアリストテレス注釈者フィロポノスは,原理的には真空中の運動を認める立論を行っている点で注目されるが,西洋では古代中世を通じ,論理的に真空の存在を認めざるを得なかった原子論者(原子が動く余地のためにも,原子論は真空を肯定する)を除くと,真空は許されないものと考えられ続けた。

近代に原子論が復活すると,理論上は真空の否定は保ち得なくなる。デカルトのように,世界の充満plenumを主張するために,原子論に実質上はかなり近づきながら,最終的には否定せざるを得なかった人物の存在も目だつが,近代初期に起こった一つの大きな変化は,真空の存在を認めるための実験的な成果が生まれたことである。もともと,1世紀に活躍したアレクサンドリアのヘロンは,さまざまな気体機械装置を考案して,実際上真空(もしくは真空嫌悪という自然の習性)を利用していたが,17世紀に入ってまずガリレイは,自然がほんとうに真空を嫌悪するならば,なぜポンプの水は約10m以上は上がらないのかという疑問を立てた。ガリレイの晩年彼の秘書として働き,そのアイデアを受け継いだE.トリチェリは,ガリレイの死の翌年の1643年に,一方をふさいだガラス管に水銀を入れ,水銀槽の中に倒立させると,ほぼ76cmの高さに水銀柱が保たれること,また,ガラス管の上部には,何も存在しない部分ができること,さらに水銀柱の高さは日々かすかではあるが変化することなどを発見した。ガラス管の上部にできた空虚な部分を,真の〈真空〉とは認めず,そこには何らかの物質が存在し,あるいは何ものかが水銀柱をつり上げているという批判的解釈も多かったが,現在からみると,この部分こそ,人間が意図的に確認した最初の真空だったといえよう。それを〈トリチェリの真空〉と呼ぶ。この直後,フランスではB.パスカルが(義兄ペリエに依頼して)有名なピュイ・ド・ドームの実験を行って(1648),真空と大気圧の研究成果を確認している。17世紀中葉流行となったこのような真空実験で,もっとも著名なのはドイツのO.vonゲーリケによるそれだろう。〈マクデブルクの半球〉と呼ばれるこの実験では,金属製の半球を合わせて作った球の内部の空気を,みずから発明した真空ポンプで抜き,その両半球にそれぞれ馬をつないで引っ張らせた。1657年のことである。もちろんこの段階では,真空といっても,作られる真空状態は単に低密度であるというにとどまった。現在でも真の真空という状態は作り出し得ないが,それ以降,真空技術の進歩によって,きわめて高度な低密度状態が実現されている。ちなみに,J.ワットの蒸気機関の前身であるパパンのそれは,むしろ真空機関と呼ぶべきものである。

執筆者:村上 陽一郎

真空の程度

物理学では,場の理論の登場以降,電磁場や重力場をはじめとするすべての場が真空中に存在することが明らかになった。またディラックの電子論では,真空は負のエネルギー準位の電子で満たされた状態であるとされた(空孔理論)。さらに場の量子論によって素粒子の生成消滅も真空中の場によって記述されるようになった。すなわち,ここでいう真空とは形而上学的な概念における真空とは明らかに異質のものである。

現代の物理学的自然像では,真空は簡単にいうと,物質と光(エネルギー)の存在を見つけることができないような空間である。とはいっても永久に何もない(見つけることができない)空間は自然科学の対象にはならない。そこで,短時間の観測では何もなくとも,突然,素粒子またはエネルギーが出現するような空間を極限真空と考える。宇宙の真空は物質粒子は含まれていなくても,光,X線,γ線,マイクロ波その他の放射線(宇宙線)が豊富に含まれているといってよい。極限真空に近づくのを真空度がよくなる,または高くなるという。地上でもっともよい真空を作るには,ステンレス鋼またはアルミニウム合金などの金属で気密容器を作り,真空ポンプで容器内の気体をできるだけ完全に排除してから,容器壁全体を液体ヘリウムなどを使って極低温に冷却する。絶対0度近くではすべての気体を容器内壁面に凝結させて空間には戻らないようにすることができるのである。このようにして得られる真空は宇宙空間に実在するとくによい真空と同等と考えられる。

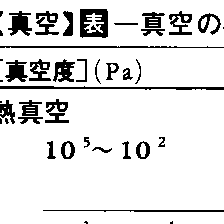

科学実験や工業技術では真空中で何かを行うので,cmまたはmの単位で測るような大きさの空間の真空を問題にする。この場合,例えば真空放電,真空パックの名で呼ばれていても,その空間には気体の分子や原子が存在し,気体が圧力の低い(言い換えれば低密度の)状態になっているという意味合いのほうが強い。またこのとき,その空間内の気体の状態に着目すると,真空室の内部に残っている気体が熱分子運動だけを行っている場合と,蛍光灯の内部などのように気体の一部が電子の衝突や放射線(紫外線,X線,γ線,その他の宇宙線)を受けて電離しイオンになっている場合とを考えることができ,前者を熱真空,後者をプラズマ真空と呼ぶことがある。

さて,前述のように,実用上は真空とは高い減圧状態を意味し,この減圧の程度,すなわち真空の程度を真空度degree of vacuumという。トリチェリ,パスカル以来,真空度は空間に残っている気体の圧力で表す習慣がある。有名なトリチェリの実験では,大気圧がほぼ760mmの水銀柱を支えることがわかり,その水銀柱の上の管の中の空間は真空と考えられた。大気圧を基準にすれば,およそ-760mmHgがほぼ完全な真空というわけである。現代では,気体の圧力の単位としてMKS単位のPa(1 Pa=1N/m2)が用いられるが,真空度をPaで表せば,大気圧の変化とは無関係になる。真空度をPa単位で表すことは,1960年代からしだいに国際的になってきたが,以前から使われていたトル(トリチェリにちなむ。記号Torr),mb,mmHgなどの単位も併用されている(1 Pa=10⁻2mb≒7.5×10⁻3Torr≒7.5×10⁻3mmHg)。

分子の運動と真空度

25℃,1atm(101.3kPa)の空気は窒素,酸素,水蒸気,炭酸ガス,アルゴンなどの気体分子(それぞれの直径は~10⁻10m)を1m3の中におよそ2.5×1025個含んでおり,それぞれの分子は平均~7×10⁻8mの直線飛行をした後,互いに衝突して運動の向きを変えている(分子が一つの分子に衝突してから次に衝突するまでに飛行する平均の距離を平均自由行路という)。平均の飛行の速さは,それぞれの分子の質量mと,気体の絶対温度Tで定まり, に比例する。例えば,室温25℃,1atmでは空気のそれぞれの分子はおおよそ500m/sで飛んでいることになる。気体の示す圧力は,このように飛び回っている気体の分子が,壁に衝突して壁を押す力の総和を単位面積について計算したものに等しく,気体分子運動論によると,平衡状態での圧力pは,p=(1/3)mn〈v2〉で表される。ここで,nは単位体積中の分子数,〈v2〉は分子速度の2乗の平均値である。大気圧は気体分子が地球の引力で引き寄せられて生ずるものであり,したがって上空ではしだいに希薄(単位体積中の分子数が減る)で真空に近づき,200kmの上空ではおよそ10⁻4Pa,1000km上空ではおよそ10⁻9Paとなる。このような圧力の下では気体分子の平均自由行路は,それぞれ~50m,~106mというような大きな値になる(このくらいになると引力による曲りも測れる)。すなわちその中では分子間の衝突はほとんど起こらず,気体のふるまいも大気圧付近のようすとはまったく異なる状態となり,流体(連続体)のようには扱えなくなる。一般に10⁻7Pa程度より小さい値を示す真空を超高真空というが,このようによい真空では,気体の圧力は測れないし,測定する意義もない。測れるのは気体分子の数密度,飛行の速さ,飛行の方向,分子の種類などである。地上の実験室でも,10⁻11Paを作り測ることができるけれども,そのときのPaはもはや圧力の意味ではなく,分子数密度の概略の値を示しているものと考えるべきである。プラズマ真空の場合には,イオン,光その他の放射線も真空の成分であり,そのような真空を精密に表すには,多種多様の測定器とコンピューターが用いられる。

に比例する。例えば,室温25℃,1atmでは空気のそれぞれの分子はおおよそ500m/sで飛んでいることになる。気体の示す圧力は,このように飛び回っている気体の分子が,壁に衝突して壁を押す力の総和を単位面積について計算したものに等しく,気体分子運動論によると,平衡状態での圧力pは,p=(1/3)mn〈v2〉で表される。ここで,nは単位体積中の分子数,〈v2〉は分子速度の2乗の平均値である。大気圧は気体分子が地球の引力で引き寄せられて生ずるものであり,したがって上空ではしだいに希薄(単位体積中の分子数が減る)で真空に近づき,200kmの上空ではおよそ10⁻4Pa,1000km上空ではおよそ10⁻9Paとなる。このような圧力の下では気体分子の平均自由行路は,それぞれ~50m,~106mというような大きな値になる(このくらいになると引力による曲りも測れる)。すなわちその中では分子間の衝突はほとんど起こらず,気体のふるまいも大気圧付近のようすとはまったく異なる状態となり,流体(連続体)のようには扱えなくなる。一般に10⁻7Pa程度より小さい値を示す真空を超高真空というが,このようによい真空では,気体の圧力は測れないし,測定する意義もない。測れるのは気体分子の数密度,飛行の速さ,飛行の方向,分子の種類などである。地上の実験室でも,10⁻11Paを作り測ることができるけれども,そのときのPaはもはや圧力の意味ではなく,分子数密度の概略の値を示しているものと考えるべきである。プラズマ真空の場合には,イオン,光その他の放射線も真空の成分であり,そのような真空を精密に表すには,多種多様の測定器とコンピューターが用いられる。

→真空計

真空の利用

真空度を大きくしていくに従って,圧力の減少・酸化の遅れ(105~102Pa),蒸発散失の促進(103~10⁻1Pa),気体分子相互の衝突がまれになる(10⁻1~10⁻3Pa),気体不純物がなくなる(10⁻3~10⁻7Pa),空間にも内壁面にも不純物がなくなる(10⁻7~10⁻11Pa)といった特徴的な変化が起こる。熱真空の利用とはこれらの特徴を利用することである。例えば身近な例でいえば真空パックは酸化が遅れることを利用しており,魔法瓶は分子間の衝突が減って熱の伝達が悪くなることを利用したものである。しかし現在工業上,真空利用のもっとも主要なものは,半導体集積回路で代表されるエレクトロニクス材料と部品の製造である。超高純度シリコンの製造や,超LSIの微細加工などがその例である。この場合,望みどおりの原子を,設計したとおりに並べることが,材料製造と加工上のもっとも重要な技術であり,このためには,空間にも内壁面にも不純物がなくなる10⁻7~10⁻11Paの超高真空中で作業を行う必要がある。そのための真空装置は,空間に不純物気体原子がないということはもちろんであるが,真空容器の内壁から出てくる不純物原子もないことが要求される。プラズマ真空の場合は,真空内の放電や真空中を流れる電子やイオンのビームを利用しての材料の加工などに利用されている。熱真空およびプラズマ真空の代表的な応用については表を参照されたい。なお,前述のように宇宙空間は真空度の高い空間であり,宇宙船を利用した真空実験も試みられている。

執筆者:林 主税

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「真空」の意味・わかりやすい解説

真空【しんくう】

→関連項目真空管|マクデブルク半球

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

化学辞典 第2版 「真空」の解説

真空

シンクウ

vacuum

デモクリトス(B.C.460~370)の原子論の思想では,原子と原子は“空虚の空間”で隔てられているという.この“空虚の空間”が,すなわち真空の起源である.この真空の意味は,完全真空または絶対真空という言葉で表現されているもので,現在,自然科学の体系のなかで使われている真空とは少し違ったものである.現在われわれは,大気圧より気体密度のいちじるしく低い空間のことを真空といっている.科学や工学の分野で真空を実現したのは,有名なE. Torricelli(1608~1647年)にはじまり,さらにW. Gaede(1878~1945年)の発明による油回転ポンプ,およびI. Langmuir(ラングミュア)(1881~1957年)の水銀蒸気噴射ポンプの発明が大きな寄与をした.技術の分野で気体密度の範囲によって低真空(10 Pa~大気圧),中真空(10-2~10 Pa),高真空(10-6~10-2 Pa),超高真空(10-8~10-6 Pa)と区別して用いることがある.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「真空」の意味・わかりやすい解説

真空

しんくう

vacuum

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「真空」の解説

真空(1) しんくう

元久元年生まれ。東大寺東南院の定範(じょうはん),定舜(じょうしゅん)らに真言・三論・律・法相(ほっそう)をまなび,醍醐寺(だいごじ)理性院の行賢より灌頂(かんじょう)をうける。覚盛(かくじょう)に律をまなび,山城(京都府)木幡の観音院の住持となる。円爾(えんに)に参禅。のち北条政子の帰依(きえ)をうけ,京都大通寺の開山(かいさん)となる。文永5年7月8日死去。65歳。京都出身。俗名は藤原定兼。字(あざな)は廻心房。通称は木幡上人。法号は中観。

普及版 字通 「真空」の読み・字形・画数・意味

【真空】しんくう

字通「真」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の真空の言及

【空孔理論】より

…また水素原子は電子が電磁場と相互作用してたちまち負エネルギーの準位におちてしまうから安定に存在することができないことになる。空孔理論は,こうした困難を避けるためにディラックが30年に提出したもので,われわれが真空と呼ぶものは空虚ではなく,すべての負エネルギー準位に電子が充満して〈負エネルギー電子の海〉ができている状態だとする。そこに正エネルギーの電子がきても,これはフェルミ粒子だからパウリの原理に縛られて,すでに占拠されている負エネルギー状態に落ちることはできない。…

【真空計】より

…真空計は真空の程度(真空度)を測る計器であるが,真空度は気体の圧力で表示することになっているので,JISでは,真空計を〈大気圧より低い気体・蒸気の圧力を測定する計器〉と定義している。真空といっても,物理的あるいは工学的には,物質のまったく存在しない空間は実現できていない。…

【トリチェリ】より

…44年には,生存中に出されたたった一つの著書《幾何学的著作集》が出版されている。幾何学のほかにも,投射物体や流体の研究があるが,とくに有名なのは真空についての実験である。吸上げポンプ中でなぜ水が約9m以上昇らないのかという疑問に対し,ガリレイは,真空自身が物体の分離に抵抗する力をもつものとして,そのポンプ中の水柱の重さがちょうどその真空の抵抗力と等しいとし,それ以上高い水柱は自分の過分の重さのために切断してしまうのだと説明していた。…

【パスカル】より

…そこでパスカルは父の徴税業務を軽減する目的でおそらく史上初の計算機を考案製作した。また真空に関するトリチェリの実験の報が伝えられると,当時学界で論議の的であった真空の存在を確証するために種々の実験を試み,〈トリチェリの真空〉が大気の重さ,さらに一般的には流体の平衡に基づいて生ずる現象であることを明らかにし,いわゆる〈パスカルの原理〉を確立した。しかし科学研究と並行して,46年パスカルは家族とともに当時の宗教界に深い影響を及ぼしたサン・シランの弟子たちの感化を受けて宗教的自覚を体験し,後にジャンセニスムと呼ばれる傾向に接近する(第1の回心)。…

※「真空」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

1 食肉目クマ科の哺乳類の総称。全般に大形で、がっしりした体格をし、足の裏をかかとまで地面につけて歩く。ヨーロッパ・アジア・北アメリカおよび南アメリカ北部に分布し、ホッキョクグマ・マレーグマなど7種が...